AR・VR|コラム

24.12.11

「VRやARのメリットが活きる体験型学習コンテンツとは」

学校教育においては長い間、紙の教科書やテキストが主役でしたが、パソコンの普及や2010年代後半頃からのスマートフォンやタブレット端末の普及に伴ってデジタルデバイスを活用した教育の取り組みが活発化してきました。2019年には文部科学省において「GIGAスクール構想」が提唱されました。これは学校における「デジタル教材」や「学習支援ソフトウェア」などの教育ICT環境の充実を図り、教員や児童生徒の力を引き出すことを目指す取り組みです。これにより学校の通信ネットワークの整備や、1人1台のコンピュータ端末の配布整備が進められました。現在は教師にとっても生徒や学生にとってもデジタル教材を活用することが当たり前の時代となってきました。

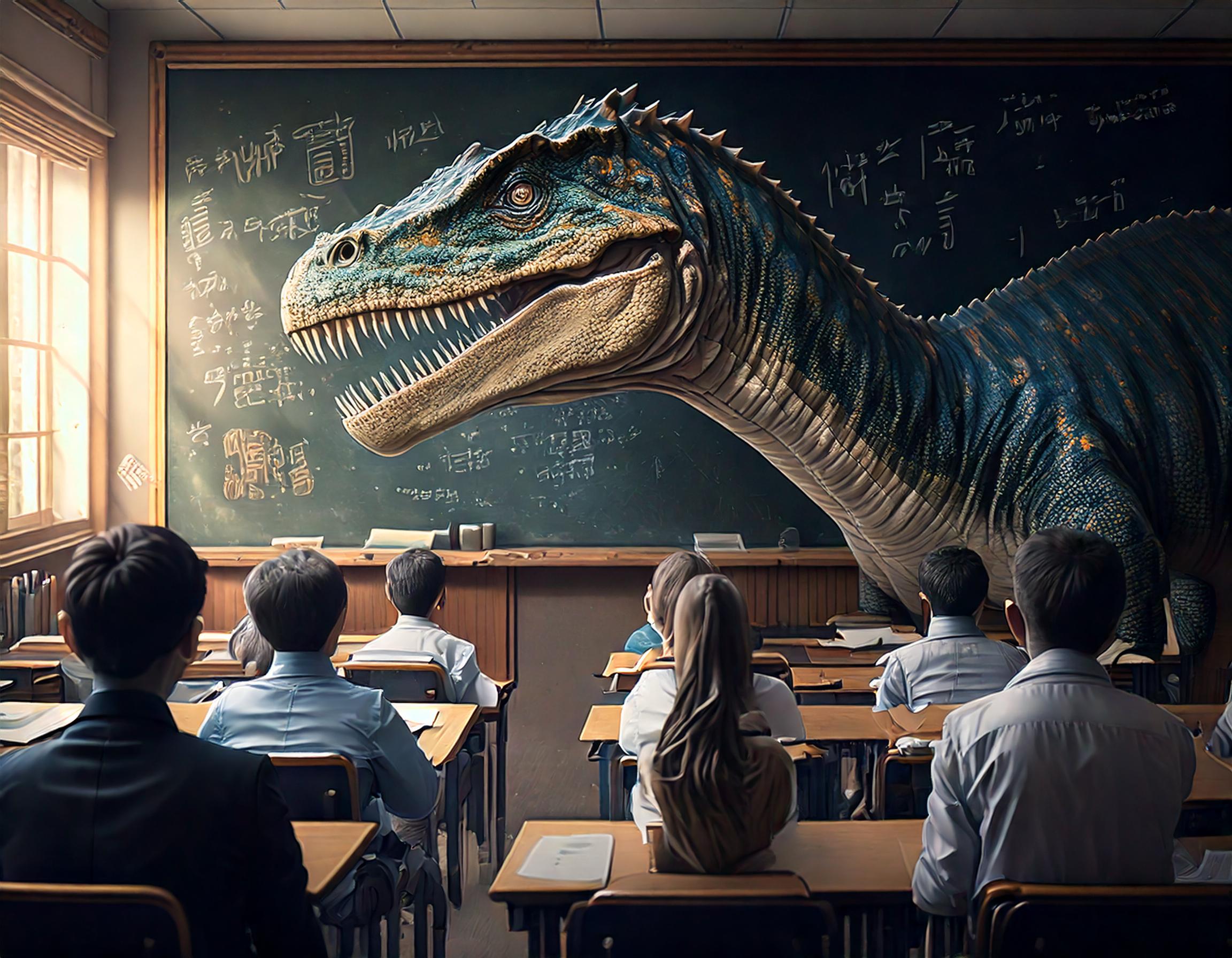

Generated with Firefly

Generated with Firefly

教材コンテンツの制作サイドにとってもデジタル教材への取り組みは試行錯誤が進められている段階です。テキストの内容を電子ブックのように読めたり、授業動画を再生したりするところから始まり、やがてデジタル教材ならではの新しい学習体験が得られるような工夫が進められています。初等教育や中等教育など義務教育で用いられる教科書的コンテンツに始まり、医学や工学など高等教育の場面においても専門的な知見を学ぶためのコンテンツ制作も進められています。

歴史や地理など社会科の分野においては、ARやVRを活用したコンテンツとの親和性が注目されています。各地の遺跡や歴史的建造物などを実際に訪問したように試聴できる360°VRツアーでは、教室や自宅に居ながらデバイス越しに現地に足を運んだかのような体験をすることができます。修学旅行に行ったかのような体験学習を、時間や空間の制約を超えて得ることが可能なのです。同様に、世界的に有名な美術館や博物館も館内をバーチャルツアーできるVRコンテンツも準備しています。時間や空間の制約を超えて人類共通の文化財にコンタクトできることは我々にとって大きなメリットであり、また文化財の保全のためにも貴重なデータとしてVRコンテンツを作っておくことは価値のあることなのです。

ARを活用した教育コンテンツも展開が進められています。実際に手に持って触ることが難しいような理科の標本、美術の作品、歴史的な遺物であっても、デバイス越しのARコンテンツであれば本物を傷付けるリスクなしに好きなだけくるくる回してみたり、裏返してみたり、内側をのぞき見ることだってできるようになるのです。ガラス越しの展示品を見ることや、本に掲載された写真を見るだけでは不可能だった深い気付きや経験を得ることが可能になります。また医学教育や看護教育のような場面においてもARを活用したトレーニングが注目されています。生身の人体を使って何度も訓練することは現実では不可能ですが、ARコンテンツを使えば失敗を気にすることなく訓練をすることが可能となります。同じようなメリットは土木や工学の分野でも活かすことができるでしょう。

Generated with Firefly

Generated with Firefly